De nouvelles cellules photo-électrochimiques pour la production de carburant solaire

Transformer le CO2 de l’atmosphère en carburant grâce à l’énergie solaire : défi relevé par des scientifiques du CNRS qui viennent de mettre au point une cellule photo-électrochimique optimisée, repoussant ainsi les limites des technologies actuelles. Leurs résultats, publiés dans la revue Angewandte Chemie Int. Ed., ouvrent la voie à des dispositifs flexibles et sur-mesure susceptibles de contribuer aux défis environnementaux.

La réduction électrochimique ou électrolyse du CO2 en monoxyde de carbone (CO) et dioxygène (O2) utilisant le soleil comme source d’énergie renouvelable est une des stratégies envisagée pour sa valorisation. Idée empruntée à Dame Nature qui transforme depuis toujours le CO2 et l’eau en glucose grâce à l’énergie du soleil via la photosynthèse.

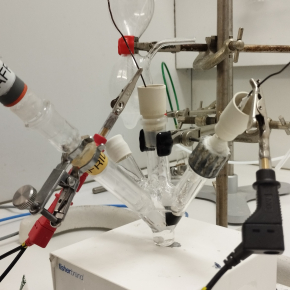

Réaliser cette transformation nécessite de rassembler au sein d’un même dispositif un matériau photovoltaïque capable de convertir efficacement la lumière solaire en courant électrique, et une cellule électrochimique dans laquelle un catalyseur performant activera la réduction du CO2. Dans ce contexte, l'intégration de catalyseurs moléculaires efficaces et hautement sélectifs sur des photo-électrodes semi-conductrices de haute performance, conduisant au développement de cellules photo-électrochimiques solaires hybrides (PEC), est une piste de recherche prometteuse pour réaliser cette photosynthèse artificielle. Mais les contraintes restent nombreuses. Le matériau semi-conducteur doit fournir des densités de courant suffisantes pour casser la molécule de CO2 particulièrement stable, et le catalyseur doit se montrer à la fois efficace, sélectif, peu coûteux et stable en milieu aqueux. Les obstacles à surmonter restent nombreux avant d’arriver à des dispositifs efficaces…

Défi relevé par des scientifiques de l’Institut parisien de chimie moléculaire (CNRS/Sorbonne Université), de l’Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel (CNRS/Université de Nantes) et du CEISAM (CNRS/Université de Nantes). La majorité des photoélectrodes sont actuellement éclairées du côté du semi-conducteur photoactif en raison de la présence d'une couche métallique optiquement opaque sur ce que l'on appelle le contact arrière. Il s'agit là d'une contrainte majeure, car cela oblige tous les composants qui recouvrent le matériau photoactif - y compris les matériaux de protection, les couches tampons et les catalyseurs actifs - à être transparents à la lumière du soleil.

Pour s’affranchir de cette contrainte, les scientifiques ont développé une nouvelle photo-électrode à base de chalcopyrite Cu(In,Ga)S₂, matériau connu pour son efficacité dans la conversion photovoltaïque. Ils montrent que sous forme ultra-fine et en utilisant un oxyde conducteur transparent1 comme couche de contact par l'arrière, ils peuvent utiliser cette face arrière de la photo-électrode pour absorber la lumière et générer des quantités de courant qui surpassent potentiellement celles fournies par les électrodes éclairées par l'avant. Mais surtout, en procédant de cette manière, ils s’affranchissent du besoin de transparence de la surface avant de l’électrode où a lieu la réduction du CO2. Surface qui doit nécessairement être recouverte d’une couche protectrice pour éviter la dégradation de l’électrode au contact de l’eau, et du catalyseur, tous deux souvent opaques à la lumière.

Les scientifiques ont ensuite confirmé les excellentes performances dans ce dispositif d’un catalyseur moléculaire, la quaterpyridine de cobalt, qui fait partie des électrocatalyseurs à éléments non nobles et opaques à la lumière les plus sélectifs et les plus efficaces pour la réduction du CO2.

Cette conception innovante qui impose des contraintes minimales sur les propriétés d'absorption, les méthodes d'immobilisation et la nature des catalyseurs, jette de nouvelles bases pour la conception de dispositifs PEC performants et modulables.

Rédacteur : CCdM

- 1Verre/de l oxyde d indium et d étain (ITO) disponible dans le commerce.

Référence

Hichem Ichou, Léo Choubrac, Garen Suna, Debashrita Sarkar, Paulo Jorge Marques Cordeiro Junior, Stéphane Diring, Fabien Pineau, Julien Bonin, Nicolas Barreau, Marc Robert & Fabrice Odobel

Hybrid CIGS-Cobalt Quaterpyridine Photocathode with Backside Illumination: a New Paradigm for Solar Fuel Production

Angewandte Chemie Int. Ed. 2025

https://doi.org/10.1002/anie.202423727