Une approche théorique innovante pour prédire la forme de nanoparticules métalliques solvatées

Les nanoparticules d'argent suscitent un vif intérêt en raison de leurs propriétés exceptionnelles. Des scientifiques du CNRS proposent une approche théorique innovante permettant de prédire la morphologie de ces nanoparticules. Leurs résultats, visant à contrôler la synthèse et les formes des nanoparticules métalliques, ouvrent de nouvelles perspectives quant à l'optimisation des performances de ces nanomatériaux dans des domaines tels que la médecine, l'électronique et l'environnement.

Les nanoparticules d'argent (AgNPs) possèdent des propriétés uniques. Elles sont historiquement utilisées pour leurs propriétés antimicrobiennes, leurs propriétés catalytiques, la détection optique de molécules, et ont été évoquées plus récemment pour leur capacité à induire la mort des cellules cancéreuses. Elles sont également employées dans de nombreux composants électroniques en raison de leur excellente conductivité électrique ou comme catalyseurs pour la dégradation de polluants ou la production de dihydrogène.

Pour toutes ces applications, il est nécessaire d’obtenir une distribution de taille des nanoparticules métalliques fonctionnalisées la plus uniforme possible. L’obtention de celle-ci implique de maîtriser toutes les étapes de la synthèse par voie chimique de ces nanoparticules (nucléation, croissance, interaction avec l’environnement), ce qui reste un défi majeur à l’heure actuelle. Le choix des conditions opératoires de synthèse définit la taille, la forme, la composition et la chimie en surface de ces nanoparticules, et donc leurs propriétés finales.

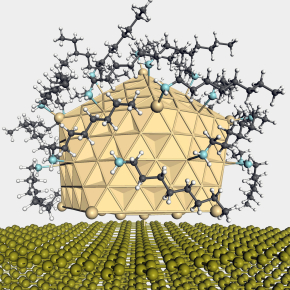

Dans ce contexte, des scientifiques de six laboratoires du CNRS1 proposent une approche théorique qui leur permet de prédire la morphologie des nanoparticules en fonction des conditions expérimentales du milieu réactionnel. Pour cela, ils ont développé une approche multi-échelles couplant des modèles atomistiques au niveau ab initio avec un modèle mathématique décrivant la stabilité de ces nanoparticules en fonction de leur taille. Afin de prédire cette stabilité ils ont introduit un descripteur, appelé « Energie de synthèse », qu’ils ont utilisé de manière inédite dans ce domaine, et qui leur permet de faire le lien entre le milieu réactionnel et les morphologies des objets synthétisés.

Ils montrent que cette énergie de synthèse est un paramètre pertinent pour prédire la stabilité relative des nanoparticules métalliques qui évoluent dans un environnement chimique complexe (incluant les réactifs, les ligands, le solvant, le support…). Pour valider leur modèle, ils ont synthétisé des nanoparticules d’argent dans un milieu mixte d’amines et d’amidines à une taille ciblée. La caractérisation de ces objets par microscopie à haute résolution montre que les morphologies observées sont en accord avec les prédictions des calculs théoriques.

Ces résultats, à retrouver dans Nano Today, montrent l’intérêt de développer des approches théoriques multi-échelles pour progresser dans la compréhension des propriétés des nanoparticules. De plus, ils indiquent la nécessité de continuer à introduire des descripteurs de ces propriétés afin de pouvoir envisager des développements ultérieurs basés sur l’apprentissage machine.

Rédacteur : CCdM

- 1Collaboration entre des équipes du Laboratoire de chimie (ENS de Lyon/CNRS/Université Lyon 1), du Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales (CNRS), du Centre interuniversitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux (CNRS/Université de Toulouse), de l’Institut lumière matière (CNRS/Université Lyon 1), du Laboratoire de chimie de coordination (CNRS), et du Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (CNRS/INSA Toulouse/Université de Toulouse).

Référence

David Loffreda, Nathalie Tarrat, Corinne Lacaze-Dufaure, Franck Rabilloud, Katia Fajerwerg, Myrtil L. Kahn, Vincent Collière, Christine Lepetit & Pierre Fau

Competition between ordered morphologies of functionalized silver nanoparticles elucidated by a joint experimental and multiscale theoretical study

Nano Today 2025, 62, 102662

https://doi.org/10.1016/j.nantod.2025.102662