Paludisme : comment les parasites résistants échappent à la détection

Des scientifiques ont mis en évidence, chez le parasite Plasmodium falciparum, de nouvelles caractéristiques des spécimens résistants à l’artémisinine et à ses dérivés, médicaments phares pour traiter le paludisme. Cette étude démontre que les méthodes utilisées actuellement sur le terrain ne permettent plus de détecter tous les parasites résistants, alors que la propagation de cette résistance devient de plus en plus préoccupante. Une étude publiée dans la revue Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

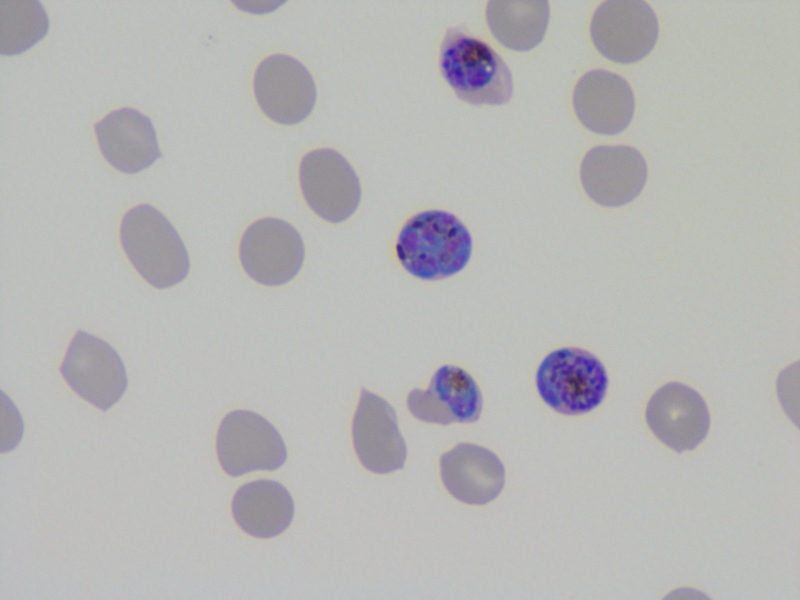

Le paludisme, propagé par la piqûre de certains moustiques, touche plus de 260 millions de personnes par an. Cette maladie infectieuse est majoritairement causée par le parasite Plasmodium falciparum responsable de plus de 95 % des cas de paludisme humain et d’environ 600 000 morts chaque année, principalement en Afrique sub-saharienne.

Depuis une vingtaine d’année, l’artémisinine (substance active extraite de la plante Artemisia annua) et ses dérivés sont utilisés massivement pour le traitement du paludisme. Ces médicaments ont la particularité de tuer les parasites très rapidement chez les patients. Afin de limiter le développement de résistance, les artémisinines sont données en association avec d’autres antipaludiques. Ces bi-thérapies constituent aujourd’hui le traitement le plus efficace contre le paludisme. Cependant, les premiers parasites résistants aux artémisinines ont été observés en Asie en 2009, en Amérique en 2016 et en Afrique en 2020. Leur nombre ne fait qu’augmenter. Par ailleurs, la résistance aux artémisinines pourrait conduire les parasites à devenir résistants également aux autres antipaludiques utilisés. Cela conduirait à une véritable impasse thérapeutique et à une augmentation de la mortalité liée au paludisme. La surveillance de la résistance aux artémisinines est donc un élément majeur de la lutte contre ce fléau majeur.

C’est dans ce contexte qu’une équipe du Laboratoire de chimie de coordination (CNRS), en collaboration avec des scientifiques de l’Institut Pasteur de la Guyane, l’Université de Rouen et l’Institut Pasteur de Paris, s’est intéressée aux caractéristiques biologiques des parasites résistants afin de trouver de nouveaux moyens de surveillance sur le terrain. Jusqu’ici, leur résistance était détectée principalement selon deux critères : la présence de mutations sur un gène spécifique du parasite appelé gène K13 et la détermination d’un taux de survie des parasites très jeunes après contact avec le médicament en laboratoire.

En étudiant l’acquisition de la résistance aux artémisinines en laboratoire sur des parasites provenant d’Afrique, d’Amazonie et d’Asie, les scientifiques ont fait des découvertes surprenantes. En effet, la majorité des parasites résistants ne portaient pas de mutation sur le gène K13. De plus, certains d’entre eux étaient sensibles aux médicaments lorsqu’ils étaient très jeunes mais devenaient résistants lorsqu’ils étaient plus âgés. Sur le terrain, de tels parasites échapperaient totalement aux tests de détection utilisés actuellement. L’étude a également démontré que ces parasites résistants étaient capables d’être transmis au moustique vecteur laissant craindre un risque de propagation de ces nouveaux parasites résistants.

Cette découverte constitue une alerte majeure sur la nécessité d’adapter les outils de détection et d'affiner les protocoles actuels afin d'améliorer la surveillance des indicateurs de résistance à l'artémisinine, en particulier en Afrique où ce parasite continue d’être une importante cause de mortalité, particulièrement infantile. L’étude a été publiée dans la revue Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Rédacteur : AVR

Référence

Artemisinin pressure in field isolates can select highly resistant Plasmodium falciparum parasites with unconventional phenotype and no K13 mutation

L. Paloque, L. Mathieu, M. Laurent, R. Coppée, S. Blandin, P. Campagne, J-M Augereau, L. Musset, F. Benoit-Vical

Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2025

https://doi.org/10.1128/aac.01541-24